Les mères arméniennes des campagnes ont le sourire grave des femmes qui portent sur leurs épaules les tares de leur nation. Elles n’ont pas la légèreté européenne de leurs sœurs vivant dans la capitale. Pas de temps à dépenser pour leur corps. Leur corps, il s’use au grattoir des travaux quotidiens. Elles l’oublient comme ornement du moi et le plient aux âpretés des réalités rurales qu’aucun des mâles dirigeant le pays ne cherche à adoucir.

Pour autant, qu’elles soient paysannes ou citadines, les Arméniennes endurent le même carcan d’une société demeurée archaïque. Un réseau de règles tentaculaires qui emmaillotent si profondément les mentalités qu’elles sembleraient consentantes. Il est même arrivé que des femmes aient tenu pour mérités les coups de leur mari. « Quand il y a violence tout est clair, dit Maurice Blanchot dans un texte consacré à Michel Foucault, mais quand il y a adhésion, il y a peut-être seulement l’effet d’une violence intérieure qui se cache au sein du consentement le plus assuré. » De fait, cette violence ancrée au plus intime est symbolique du mal qui se dissimule partout dans les plis et replis de la société. Pour haute qu’elle fut ou qu’on la dit, cette culture peine à présent à sortir d’un usage frustre, sinon barbare, des rapports humains. Culte du sang, culture de l’entre-soi, fétichisme du passé, mais dominés aujourd’hui par des pratiques féodales du privilège et de l’arrogance qui se soldent par un manque révoltant d’altruisme, de compassion, de politique solidaire. Car de nos jours tout ce qui fait capital s’impose au mépris du droit citoyen. Hier, la destruction du centre ville d’Erevan, aujourd’hui celle des kiosques, sans concertation ni compensation, constituent des exemples de démocratie autoritaire. Démocratie de clans contre clans, fratries contre fratries, intérêts contre intérêts…

(D’une manière générale, ni la musique ne sera parvenue à civiliser l’âme arménienne, ni la religion à la dépaganiser en profondeur, ni la littérature à la débarrasser du nationalisme. Les aptitudes intellectuelles exceptionnelles que montrent les Arméniens, par exemple aux échecs, ne les aident pas à mettre en pratique une intelligence compassionnelle afin d’améliorer les conditions du pays. De fait, le prestige et l’artifice priment sur l’homme même. On dépense des sommes folles pour faire briller le nom Arménie au mépris du bon sens et des Arméniens les plus marginalisés. On s’enorgueillit de son festival Golden Apricot mais on est incapable de produire un film. On donne des Jeux panarméniens qui, sous couvert de fraternité, ne sont que de grandes messes empreintes de tribalisme. La longévité de ce peuple mal servi par l’histoire et la géographie, mais aussi déglingué par la haine millénaire de soi montre les signes de son vieillissement dans la politique de ses vingt dernières années, qui sont les vingt premières de la jeune république. Quel usage cette république a-t-elle fait de sa liberté sinon de l’exercer au détriment des citoyens poussés à déserter leur pays ? De sorte que la meilleure façon qu’ont les Arméniens de donner toute la mesure de leurs capacités, c’est de se mettre sous la protection d’un gouvernement étranger. Ils peuvent se vanter alors d’enrichir de leurs talents les nations du monde en se tenant à distance de la leur).

Pour l’étranger habitué au policé, même relatif, des mœurs de son pays, tout n’est ici que violences données et violences subies. Chaque Arménien étant alternativement victime ou bourreau. Vivre en Arménie, c’est assurément être plongé dans un bain permanent d’agressivités infinies et polymorphes, flagrantes et sournoises, tyranniques et subtiles, qui usent les âmes menacées d’être proies autant qu’elles sont prédatrices. Plutôt que de permettre la libre construction du sujet arménien, on tisse autour de lui les mailles de son assujettissement. De la macro-violence politique sensible lors des élections ou à travers une information muselée, aux micro-violences qui s’expriment au sein du peuple à tous les échelons de la vie sociale, c’est le droit qu’on bafoue, le corps qu’on fragilise, l’âme qu’on rend débile, le désir qu’on refoule, le travail qu’on retire, la parole qu’on étouffe et qui éclate en vaine révolte, l’autre qu’on traite comme moyen ou ennemi de sa survie ou de son confort.

La femme est le parangon de cet écrasement sans espoir. Ainsi, plus l’épouse se restreint aux nécessités domestiques, plus s’étend le règne de son mari. Car plus elle reproduit les traditions, mieux triomphe la stabilité tyrannique du noyau familial. Cette cage mesure ses débordements et l’empêche de voler. Car en Arménie, les femmes sont des anges dont on a rogné les ailes, tellement que n’ayant plus conscience de leur domestication elles contribuent elles-mêmes à la perpétuation de cette amputation en prorogeant des valeurs nationales génératrices de mépris. Car ces hommes qui les tiennent sous leur coupe sont leur œuvre. Elles les ont faits. Et pourtant, c’est au prix de ces névroses que la nation perdure. Certes, on m’objectera que l’homme aussi a sa part dans cette survivance. Que lui aussi se fatigue, lui aussi subit les désenchantements de l’histoire. Mais le maître a ses dérivatifs auxquels la femme se doit de pourvoir. Elle consent à passer sous les fourches caudines d’un mariage, pensant qu’elle honore ainsi son sexe, sa famille et son peuple. Mieux vaut le renoncement à sa personne que la maudissure qui marque la non mariée. Dans le meilleur de ce genre d’aliénation consentie, les tâches de l’homme et de la femme s’imbriquent, se complètent, s’accordent l’une à l’autre. Mais dans le fond, l’homme jouit toujours d’une position dominante et tout est fait pour qu’il la conserve.

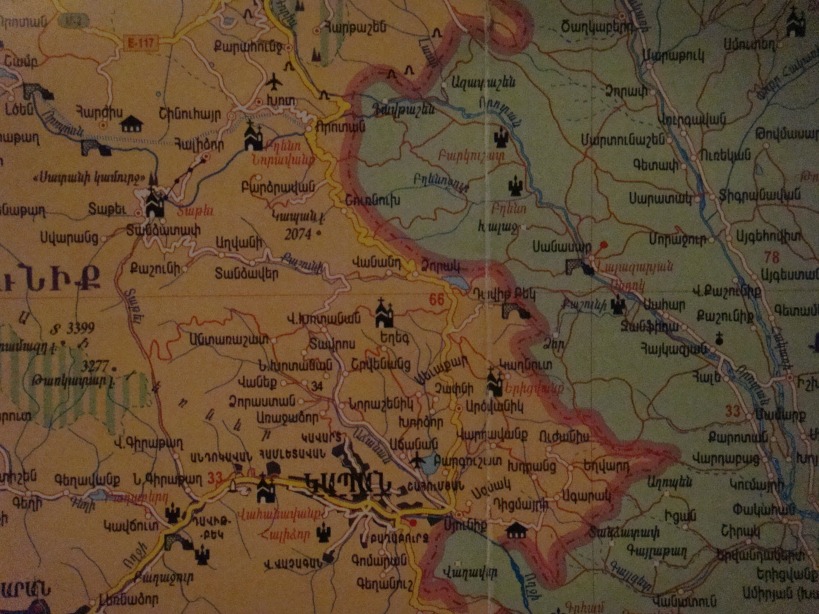

Marad et Larissa prennent chacun leur part des travaux de la ferme. (Ils l’occupent avec leurs deux garçons durant l’été, pour préparer la saison des foins. Le reste du temps, c’est le père de Marad qui habite cette vaste demeure tandis qu’ils se trouvent à Kapan’). Ce partage s’est établi naturellement en raison des savoir-faire de chacun, mais aussi d’une vision dans laquelle chaque sexe enferme l’autre. Par exemple, à Marad, la réparation du tracteur et à Larissa la cuisine. Une sorte d’étanchéité des rôles qu’il est impensable à l’un comme à l’autre de transgresser. Elle garantit la bonne marche de la domesticité. D’autant que chacun a été préparé durant son adolescence pour remplir les fonctions spécifiques à son sexe. Reste à savoir sur quelles épaules reposent les tâches les plus pénibles. Quant au discours politique, fût-il un discours de campagne, c’est Marad qu’il le fera. Intarissable, ce Marad autant que Larissa sera muette. C’est dire que la sphère publique incombe à l’homme, comme si la femme était d’emblée disqualifiée. On serait tenté de dire que ce modèle est à l’image d’un pays où les femmes ont le devoir de faire taire et leur corps et leur esprit tandis les hommes ont le bagou arrogant et stérile. De fait, des figures féminines commencent sérieusement à battre en brèche ce tableau trop simpliste, comme Hranouch Kharadian, Zarouhie Postandjian ou Larissa Alaverdian et autres. On voit régulièrement des mères de prisonniers ou de soldats morts accidentellement manifester devant les bâtiments officiels pour réclamer des comptes ou des enquêtes. C’est qu’elles ne dédaignent pas d’interpeller ouvertement les politiques ou d’affronter la police sur des décisions jugées indignes ou arbitraires. Présentes dans les rangs de l’opposition, si elles manifestent, c’est avec l’idée de transformer les fatalités en fraternités.

Larissa besogne sans souffler un instant. Elle trait les vaches, fait les fromages, cuisine, prépare le thé, lave la vaisselle, une fois au jardin, une autre à l’étable, balaie, nettoie, répond si on l’interroge mais sans avoir le temps de participer à une conversation. On en oublierait les mille soucis qui la travaillent sourdement comme le prochain départ de son aîné au service militaire. « Les femmes dans ce pays, dira-t-elle en confidence à l’un d’entre nous, elles savent bien ce qu’elles endurent ».